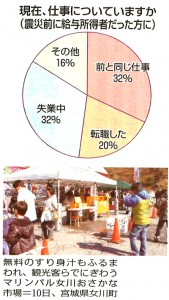

被災者の生活再建、被災地の復興にとって、住まいとともに要となる雇用や生業(なりわい)の再建。しかし、震災から3年がたってもほとんど改善していないことが、被災者300人実態調査で明らかになりました。 再建進まない 農業、漁

被災者の生活再建、被災地の復興にとって、住まいとともに要となる雇用や生業(なりわい)の再建。しかし、震災から3年がたってもほとんど改善していないことが、被災者300人実態調査で明らかになりました。 再建進まない 農業、漁

「原発廃止を求める東日本宗教者シンポジウム」が3月13日、東京都中央区の築地本願寺(浄土真宗本願寺派)で開かれ、仏教、キリスト教などの宗教者ら80人が参加しました。 呼びかけ人の山崎龍明氏(浄土真宗本願寺派)は「原発事故

野口・・国民を守れない防災計画 館野・・外国基準依存が落とし穴 原発の根本的な欠陥と、再稼働にむけた新規制基準の問題点についてどうですか。 館野淳・元中央大学教授(核燃料化学) 今の原発は、直径及び高さ4メートルほどの炉

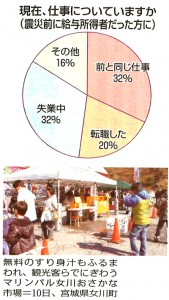

国産エネルギー? ポイント ・ウランはすべて輸入 ・背景に米国いいなり ・再生エネ普及を妨害 100万キロワットの発電所を1年間動かすのに石油火力発電は大型タンカー約8隻分を必要とするが、原発なら10トントラック約2台分

原子力規制委員会は3月13日、原発の再稼働の前提となる規制基準の適合性審査で、九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県薩摩川内市)1、2号機の審査を優先的に進め、審査結果を取りまとめる審査書案の作成の準備に入ることを決め

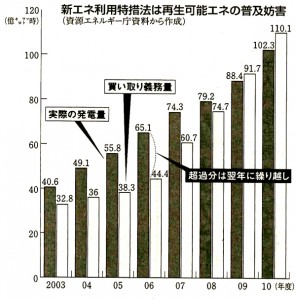

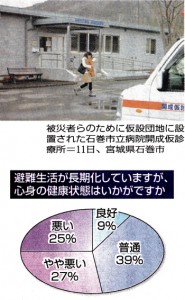

「元気だった夫が、震災の年の9月に心筋梗塞で倒れてしまった。今も心臓と糖尿病で入退院を繰り返しているの。私も膝と腰が悪くて・・」。岩手県大船渡市の仮設住宅で暮らす83歳の女性は、暗い表情で話します。夫を施設に預けたいけれ

食費しか削れません・・仮設住宅で1人暮らしの赤松雄二郎さん(58)=仙台市= 仮設住宅は冬は寒く、夏は暑いです。仮設に移ってから風邪を引きやすくなり、今までかかったことのない肺炎に2回かかりました。暖房にかかる燃料費がか

3・11の原発事故以降、太陽光や風力などの自然エネルギー事業が全国各地で起こっています。そんな事業者や個人が集まり、情報や知識を共有して地域主導型の自然エネルギーをさらに普及しようと3月11日、「全国ご当地エネルギー協会

日本ペンクラブの「子どもの本」委員会は3月11日、東京で福島原発事故後の子どもたちを考えるシンポジウムを行い、300人あまりが参加しました。浅田次郎・日本ペン会長に続き、作家で同委員会委員長の森絵都(えと)さんが「この会

東日本大震災からの復興、原発のない社会をめざす青年らが3月11日夕、東京都渋谷区の代々木公園で、「忘れない3・11キャンドルプロジェクト」(実行委員会主催)を行いました。一緒に歩きませんか」との呼びかけに、多くの若者がキ

安倍晋三政権が月内の閣議決定を目指しているエネルギー基本計画案は、原発について発電単価が低く安定的な電源を意味する「ベースロード電源」と位置づけました。温暖化対策や日本経済のためにも原発が必要だといいます。原発の真の姿と

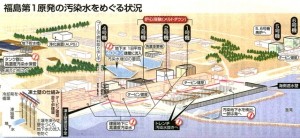

元中央大学教授(核燃料化学)・舘野淳さん・・技術を結集する姿勢ない 日本大学准教授(放射線防護学)・野口邦和さん・・汚染水 安易な考えが問題 東京電力・福島第1原発事故の発生から3年・・。地下水が高濃度の放射能で汚染され

九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを求め、同県の住民らが国と九電を相手に起こした訴訟で、新たに147人が3月11日、鹿児島地裁に提訴しました。今回で5回目の提訴。原告は22都府県の2242人になりました

東京電力は3月11日、福島第1原発6号機の原子炉建屋地下2階の床面で水たまりを見つけたと発表しました。 東電によると、同日正午すぎに漏えい検知器が動作したため、現場を確認したところ、2ヵ所で水たまりが見つかりました。 こ

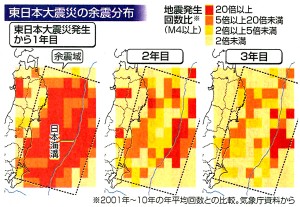

気象庁は3月10日、東日本大震災の巨大地震(マグニチュード=M9・0、最大震度7)の余震について、全体的に減少しているが、震災前に比べると東北地方の沿岸部や日本海溝付近で多い状態が続いていると発表しました。 青木元地震

東日本大震災・原発事故から3年の11日夕、19年前に阪神・淡路大震災に漕った神戸から東北の犠牲者追悼と被災者の支援のために「3・11神戸からの祈り」(実行委員会主催)が神戸市三宮のマルイ前で開かれ、集まった人たちがろうそ

原発100%安全ありえない・・山木屋仮設自治会会長の廣野太さん(64)=福島県 川俣町= 自宅と田畑に通うことは可能になっています。花卉(かき)栽培については、再開しました。山木屋の風土によって、色彩のいい花に育ちます。

東日本大震災から3年の月日が過ぎました。本紙の被災者300人実態調査では、いまだに多くの被災者が仮設住宅などでの避難生活から抜け出せず、心身ともに限界状態に置かれていることが示されました。実態調査で浮き彫りになった被災

東日本大庭災から3年、防潮堤と津波の防災について、津波工学が専門の東北大学名誉教授・首藤伸夫(しゅとう・のぶお)さんに聞きました。 防潮堤をどうするのかは、そこに住む住民が話し合って決めるべきです。 頼り切り危険 大きな

3月11日朝、日本共産党の穀田恵二国対委員長・衆院議員は、党岩手県委員会、同盛岡地区委員会とともに、盛岡市で被災者本位の復興を求める街頭宣伝をしました。 穀田氏は、国は被災者の生活と生業(なりわい)の再建へ必要な最大限の