東京電力福島第1原発事故から3年半、避難を強いられた町の復興はどうなっているのでしょうか。原発事故はさまざまな形で復興をさまたげ、住民たちが愛したふるさとの姿まで変えようとしています。

(本田祐典)

福島県大熊町からいわき市に避難する60代男性が、仮設住宅の前で語ります。

「町に帰ろうと思っていたけどよ。もう、どうしたらいいか分かんねえな」

投げやりな口調に、ふるさとを失う悲しみがにじみます。

男性は最近まで「おれは帰る」と周囲に話していました。自宅のある大川原地区は、大熊町のなかでは汚染が少ないとされる地域です。

除染後、自宅敷地内の放射線量は低いところで毎時0・1マイクロシーベルト程度になりました。避難先のいわき市で家を買えるだけの賠償がないこともあって、男性はたとえ時間がかかっても町に帰るつもりでした。

■「復興どころか」

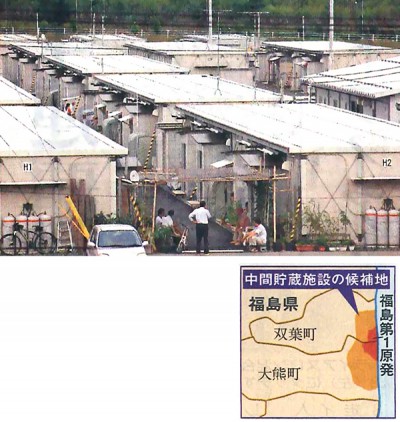

ところが─。今月初め、大熊町と双葉町に国が「中間貯蔵施設」を建設することを県が了承しました。除染で出た土や草木、1キロ当たり10万ベクレルを超える焼却灰などを保管する施設です。国は最終処分地すら決めずに、受け入れを求めてきました。

男性は、「自宅は建設地外で残るが、美しかった町が変わってしまう」と嘆きます。

中間貯蔵施設の建設候補地は、面積で大熊町の14%、双葉町の10%と広大です。大熊町では、町民の4人に1人が家を失うことになります。

町の1割を失う─。復興計画の策定を始めたときには想定されていなかった事態です。

大熊町は当初、除染の徹底による「大地の復活」を目指しました。双葉町は町民らによる委員会で、町の風景や風土を子孫に残そうと語り合いました。

双葉町民が避難する、いわき市の仮設住宅で自治会長を務める渡部一美さん(78)は、「復興どころか課題ばかりが表れて、未来が見えない。明かりをともすような施策もない」と訴えます。

町民らはこの3年半で、放射線量が高い地域の除染が容易ではないことや、長期間に渡って戻れない地域があることを少しずつ悟ってきました。

国と東電に原発事故を起こされ、避難を強いられ、そして今回の中間貯蔵施設─。仮設住宅に住む双葉町の女性(70)に、町が姿を変えることへの思いを尋ねると、「施設が必要なのは分かる。ほかの町には押し付けられない。もう疲れた」と言ったきり、口を閉ざしました。

別の女性(73)は、「町への思いを口にすれば、どうせ金目当てと思われる上。施設の受け入れを求めた石原伸晃前環境相の「最後は金目(かねめ)」という発言を聞き、打ちのめされたといいます。

■再建策も示さず

大熊町や双葉町などの復興計画策定に携わる丹波史紀・福島大学准教授は「被害者であるはずの町民が中蔵施設問題の解決を迫られている。責任を持って解決すべき国は、町民が失う住居や暮らし、誇りをどう再建するのかも示していない」と指摘します。

(つづく)

(「しんぶん赤旗」2014年9月29日より転載)