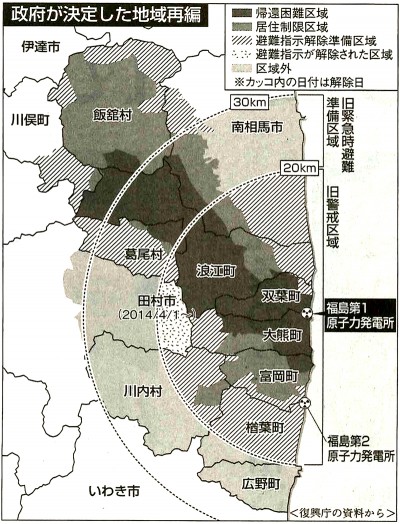

過酷事故を起こした福島第1原発から10キロ北に町役場があった福島県浪江町。国は全町避難指示を解除せず、帰還困難区域を封鎖しています。被災から3年3カ月たった帰還困難区域の現状をルポします。 (阿部活士)

過酷事故を起こした福島第1原発から10キロ北に町役場があった福島県浪江町。国は全町避難指示を解除せず、帰還困難区域を封鎖しています。被災から3年3カ月たった帰還困難区域の現状をルポします。 (阿部活士)

国道114号の川俣町との境目。国道を封鎖する検問所には、「ここからの区域は、年間積算線量が50ミリシーベルトを超える場所が含まれているため、帰還困難区域に指定されています」との看板が立ちます。「原子力災害現地対策本部」と書かれた上着姿の男性が浪江町発行の通行証を確認します。

国道沿いは、歩道が隠れるほど雑草が生い茂っていました。窓ガラスが割れた″廃屋″には、「直売所」の看板がありました。

役場がある中心商店街に入ると、人けがなく、交差点の信号機は黄色くついたままでした。

車道には崩れた店の壁や窓ガラスが散乱していました。ブルーシートで覆った店舗。「倒壊の恐れにつき立入禁止 環境省」のステッカーと黄色いテープが張られた店舗もありました。

二本松市内の仮設住宅で避難生活をする五十嵐一晃さん(68)。浪江町津島地区で、息子夫婦と孫の3世代8人で暮らしていました。いまは、バラバラに。「一時帰宅して津島に戻っても、風景をみるだけでがっかりする。3年以上たつと、故郷の面影がない。田んぼも畑も草ぼうぼうの山にかわった。そのうち手のつけようがなくなる」と嘆きます。

においもなく見えない放射能。移動する人にとって必需品となってしまった線量計。放射性物質汚染対処特措法が目標にしている″目安″が、年間1ミリシーベルト、毎時0・23マイクロシーベルト以下です。

帰還困難区域でも、空間線量を示す電子パネルが設置されていました。役場に近い国玉神社そばは、「4・352」マイクロシーベルト。一番高かったのが、大柿簡易郵便局そばで「8・981」マイクロシーベルトでした。

津島地域でマイクロバスに乗り車や人の出入りをチェックしていた男性がぼやきました。「ここで(線量は)7か8だよ。9時から午後4時まで週5日。だから、(積算線量は)けっこうやばいよ」

先に紹介した五十嵐さんは、一時帰宅する際に線量計を持参します。「地元の津島地区に入ると、アラームが鳴り出すのよ。戻りたいという気持ちがなえてしまう」

孤独死うむ原発災害・・避難長期化家族と地域が崩壊 国が支援に責任を/福島・浪江町民二本松市の仮設ルポ

東京電力福島第1原発の過酷事故から3年3カ月。福島県民の原発災害・関連死が1704人(復興庁)と、増え続けています。全町民が避難している浪江町は、南相馬市(452人)に続く多さです(323人)。県内の仮設住宅では、体調を崩す人が増え、孤独死、突然死も相次いでいます。避難者の見守りなどで国の責任が問われる深刻な事態です。 (阿部活士)

(写真=下)請戸から避難して1人で暮らす新妻芳子さん(86)(右)は、「山田さんは相談相手だ」と話します=6月6日、福島県二本松市

県内30市町村に

福島県内だけでも30市町村に浪江町民1万4668人が避難しています。11の仮設住宅がある二本松市で、一番大きな安達運動場仮設住宅(230戸)。猛暑となった6月4日夕方、自治会長の瀬賀範眞さん(65)らが縁台で涼んでいました。

「3年もいると隣組みたいだ」と話すのは、五十嵐一晃さん。「6月だし、去年のように運動会をやるべし」。盛り上がっていると、瀬賀さんの携帯電話が鳴ります。

「杉内(仮設住宅)で、亡くなったって。だれだ?」瀬賀さんの声が大きくなります。

「70代の男か」。瀬賀さんは、前日の3日に本宮市にある仮設住宅でも孤独死があったことも口にしながら、悔しがります。

病院が近くて買い物も便利だと高齢者ら約50人が生活する岳下仮設住宅。自治会役員を務めた山田泰子さん(47)は指を折りながら「3年で8人が亡くなったわ」。

今年に入っても、50代の男性が「胸が苦しい」と、自分で救急車を呼んで緊急入院。そのまま病院で亡くなりました。

山田さんも、避難先で突然めまいに襲われてから、ずっと体の具合が悪くなりました。「避難先を転々とする流れ流れの生活。ストレスでしょうね」。

国と東電が勝手に行政区を線引きして住民の帰還をあおり、損害賠償を打ち切ろうとする動きにもいらだちます。「同じ仮設住民の間にあつれきを生むやり方。国はずるい。だれのせいでこうなったと、いいたい」。

人災のストレス

仮設住宅での高齢者の健康状態について、浪江町の介護福祉課の担当者は「認知症と要介護認定が確実に増えてきている。将来への不安がストレスになっている」。

安達運動場での仮医院で避難者を診察している浪江町立津島診療所の関根俊二医師は、浪江町の関連死認定審査会の委員も務めます。「関連死の認定は、災害弔慰金制度をもとに、新潟中越地震を基準にしているが、原発事故は自然災害でない。人災だ。認定を個々の自治体でいいのか」と指摘します。

同時に、「あきらめがつく″天災″と″人災″によるストレスは違うと、第1原発で水素爆発があった3月12日以降の自身の体験を例にだします。

関根さんのもとには、国や東電からいっさい情報提供がないまま。町役場も沿岸部の町民も、原発から20キロ以上離れた診療所がある津島地区に避難してきました。1万人もの避難者であふれ、1カ月に400人の患者しかこない診療所にも、1日400人の患者がきました。レントゲンを撮る医師が胸につける放射線バッジは事故前の15年間ゼロだったのに、800マイクロシーベルトになりました。天気のいい日は、子どもたちが外で遊んでいました。

「浴びなくてもいい放射能を浴びてしまった。あれだけ『原発は安全

だ』といわれて信じてきた。それが人災だとわかると割り切れない気持ちになるのもわかります」

福島大学行政政策学類の丹波史紀准教授は、関連死や孤独死について、「原発の事故というより、最悪の人災・原子力災害」という角度から考える必要があると説きます。

「原子力災害は、原子炉のアクシデント、放射能汚染水などの問題だけでありません。長期の広域避難。日常的な見守りをしていた家族や地域というコミュニティー(共同体)が離散し、破壊させられた。このことが要介護の人たちを増やし、関連死を増やすことにつながっています」

相談員足りない

避難者にたいする健康・生活支援に責任を負うべき政府は、「心のケアなど福島県の施策にも予算措置をしています」(復興庁・参事官補佐)と、地元に丸投げする姿勢です。

福島県は、仮設住宅を巡回する生活支援相談員を、市町村の社会福祉協議会と協力して新たに29市町村に190人を配置しました。しかし、絶対的に担い手が少なく、浪江町の場合、二本松市をはじめ4自治体の27仮設住宅に17人の相談員を配置しただけです。

福島大学の丹波准教授は、「政府は、県とともに避難者支援に前面に出るべきだ」と指摘します。

そのうえで、30キロ圏内だけにとどめた原発事故の避難計画をもって再稼働に走る議論にこうくぎを刺しました。

「現に30キロ圏外のひとも避難している。しかも、家族と地域がバラバラにされている事態が現在進行中なのです。再稼働をしたい電力会社や関係者に問いかけたい。原子力災害からなにを学んだのか、それで住民の命と安全が守れるのですか、と」

(「しんぶん赤旗」2014年6月12日より転載)