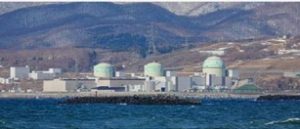

原子力規制委員会は30日、北海道電力泊原発3号機(北海道泊村)について、再稼働の前提となる新規制基準に「適合している」とした審査書案を了承しました。

北海道電は2013年7月に審査を申請。敷地内の断層が活断層ではないとする説明などに時間を要し、審査は12年近くに及びました。審査書案は一般からの1カ月間の意見募集を経て、今夏には正式決定される見通しです。北海道電は「27年のできるだけ早期に再稼働」を掲げています。

審査で規制委は、敷地内の11本の断層について、将来動く可能性のある活断層ではないと判断しました。この断層をめぐっては北海道電が断層の活動性を否定する根拠にした火山灰層が追加調査で見つからず、審査が「振り出しに戻った」こともあるなど、活断層ではないと判断されるまで申請から8年かかりました。

北海道電は耐震設計で想定される地震の揺れ(基準地震動)を申請時は550ガル(ガルは加速度の単位)としていましたが、規制委の指摘を受けて検討し、693ガルに引き上げました。

想定する津波の高さも最大7・3メートルとしていましたが、17・8メートルに見直し、高さ19メートルの防潮堤を設置する計画です。

北海道電は、防潮堤などの対策に、建設費を上回る5150億円かかるとしています。

また昨年は、津波の漂流物対策で方針変更し、核燃料を運ぶ輸送船が津波で防潮堤にぶつかる可能性を想定。同船を原発専用港湾に入港させず、泊村内に港湾を設置するなどとしています。

同原発をめぐっては札幌地裁が22年に津波対策不備を理由に運転差し止めを命じ、控訴審での審理が続いています。

泊原発3号機が正式に“合格”すれば、21年の中国電力島根原発2号機(松江市)以来、18基目になります。

北海道電ごまかしばかり

活断層を過小評価 不等沈下や液状化

「行動する市民科学者の会・北海道」事務局長で北海道大学名誉教授の小野有五(ゆうご)氏(自然地理学)の話

私たちは、泊原発の敷地内で見つかった断層は、12万~13万年前以降に活動したことを否定できない活断層であると指摘してきました。しかし、北海道電力(北電)は、断層の評価において徹底的にごまかしをしていて活断層ではないとしています。

また、海底活断層の評価の仕方も問題です。昨年の能登半島の地震では、海底活断層の評価について音波探査よりも、地形のなりたちなどを研究する変動地形学の手法の方が正しかったということが証明されました。泊原発が立地する積丹半島の西方沖の変形地形学の手法では70キロほどの海底活断層が認められます。しかし、北電は変形地形学を使わずに音波探査で調査し、たった32キロの活断層と評価しています。

また、泊原発は半分以上が埋め立て地にあります。防潮堤は岩盤に設置して工事をしますが、配管などは埋め立て地の中を通っており、地震が起きれば、不等沈下や液状化が懸念され非常に危険です。

そういうことが分かっていながら“合格”にしてしまうというのが、あり得ないことです。

規制委の審査を見てきましたが、途中から政府の再稼働ありきの姿勢に縛られて、規制委が規制しなくなりました。さらに北電には、専門家がいません。だから規制委が、審査を進めるために北電を指導するような、特別の進め方をしてしまいました。それが一番問題だと思います。

(「しんぶん赤旗」2025年5月1日より転載)