次は、資本主義社会と交代する次の社会の問題です。マルクスは、『資本論』で、未来社会のどのような展望をしめしたのでしょうか。

未来社会論が百年以上も見落とされてきた

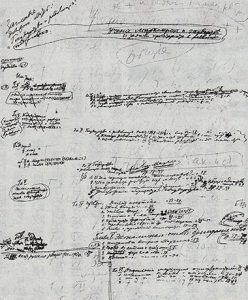

マルクスが、未来社会を、「発達の場」である「自由な時間」を社会のすべての人間に保障する社会として展望したことは、すでに連載の第6回で見てきました。マルクスは、この問題を、『資本論』第三部の最後の部分で、より本格的に解明しました(新日本新書版⑩1434~1435ページ)。この部分は、マルクスが1865年に草稿を書き、エンゲルスによって1894年に編集・公刊されたものでした。

ところが、未来社会論のこの本論が、第三部の公刊から数えても100年余りの間、ほとんど誰からも注目されず、見落とされてきたのです。

レーニン『国家と革命』での二つの誤解

その最大の原因はレーニンがその著作『国家と革命』で展開した議論にありました。

この著作は、第1次世界大戦中のスイス亡命最後の時期(1916年10月~12月)の研究を基礎に、翌年11月の革命の前夜に執筆したもので、そこでの理論展開は、世界の共産主義運動のなかで、長く指導理論として扱われてきました。

そこには、二つの柱がたてられましたが、どちらも、その理論組みにはマルクスの見解の大きな誤解がありました。

一つは、革命の理論で、武力による革命を社会主義革命の普遍的法則として定式化したことです。これは、歴史的な情勢の発展のなかで、マルクスが、議会での多数を得ての革命の可能性を重視するようになったことを無視した、誤った定式でした。

もう一つは、未来社会、社会主義・共産主義の社会についての理論です。レーニンは、『ゴータ綱領批判』(1875年)というマルクスの論文で、マルクスが未来社会における生産物の分配方法の発展の問題を論じている部分をとらえて、そこにマルクスの未来社会論の基本があると誤解し、生産力の増大に応じて「労働に応じた分配」から「必要に応じた分配」に発展するのが未来社会の発展法則だという定式化をおこなったのです。

それ以来、この理論が、長いあいだ世界の共産主義運動の“定説”として扱われ、マルクスが『資本論』で展開した本来の未来社会論は、この“定説”の陰に、その姿をすっかり隠してしまったのでした。

自主独立の立場でマルクスの本来の理論を解明

日本共産党は、「五〇年問題」の痛苦の経験を通じて自主独立の立場を確立して以後、どんな理論問題でも、既定の国際的“定説”にとらわれず、マルクスの理論の核心を独自に探究し、それを現代の諸条件に即して発展させる努力をつくしてきました。

革命論についてのレーニンの誤解については、1960年代に中国の毛沢東一派との闘争のなかで、レーニンの誤解をただし、多数者革命論にこそマルクスの理論的到達点があることを明らかにしました。

未来社会論についてのレーニンの誤解については、探究により多くの時間を必要としましたが、2004年、第23回党大会における党綱領改定の際に、根本的解明をおこなって、この問題でマルクスが 『資本論』で展開した未来社会論の全貌を明らかにし、日本における社会変革の展望の根底にすえました。

これらの理論活動は、長期にわたって見落とされてきたマルクスの社会変革論に新たな現代的生命を与えるという、大きな意義をもつものでした。

(つづく)

(「しんぶん赤旗」2017年8月9日より転載)