廃炉 険しき道・・近づけぬ原子炉建屋 溶融燃料どこに

東京電力福島第1原発事故が発生してから5年。日々新たに発生する放射能汚染水への対応など、いまだ緊急事態が続いています。″安全神話″にとりつかれた国と電力会社の無謀な原発推進の果てに、いったい何が起こり、これからどうなっていくのか。無残な姿をさらす1〜4号機の状況をみました。 (「原発」取材班)

収束とは程遠い事故現場。1〜4号機の建屋地下にたまる高濃度の汚染水、容易に人が近づけない過酷な放射線環境など、廃炉作業を阻む″壁″が幾重にも立ちはだかります。

「40年ありきではなく、それに向かって最大限努力するということだ」。林幹雄経産相は今月6日、NHKの討論番組で、30〜40年といわれてきた廃炉の完了時期が遅れる可能性に言及。廃炉への道の険しさを示しました。

底突き抜け落下

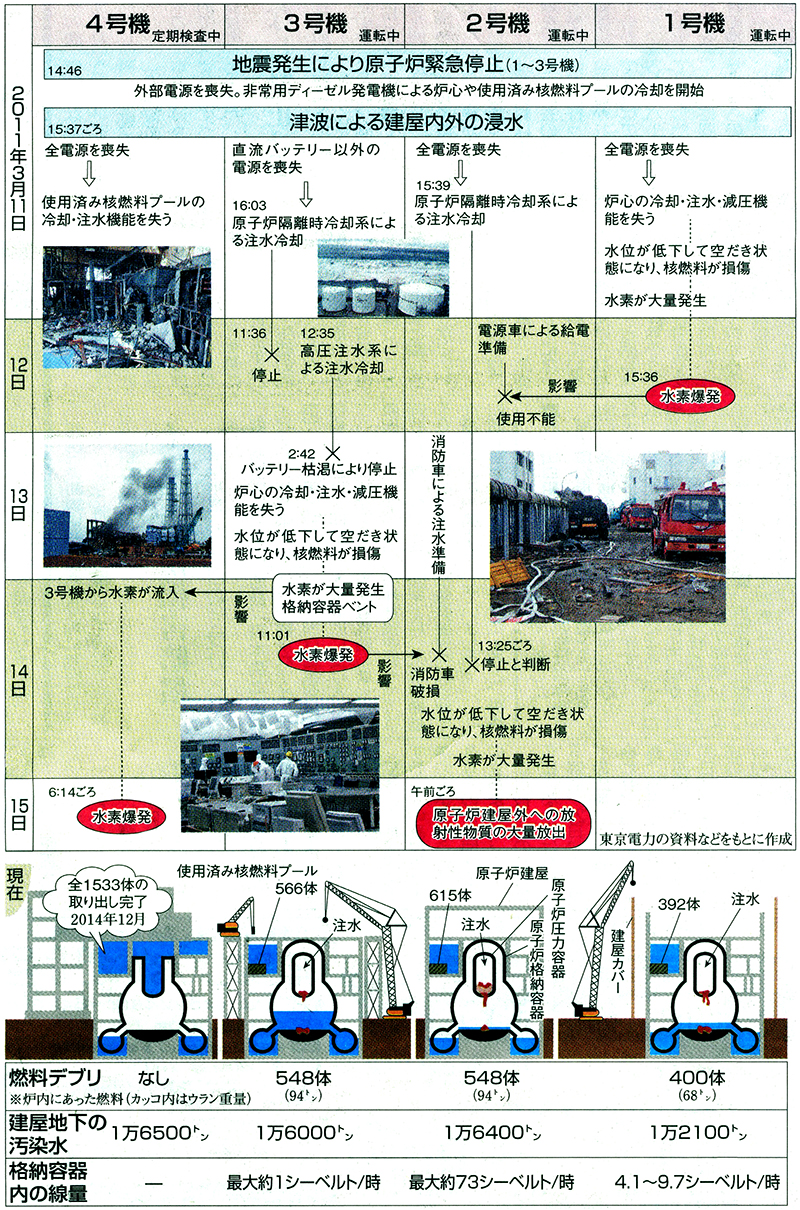

事故発生前、1〜3号機の炉心には計1496体(ウラン重量256トン)の核燃料が入っていました。地震と津波で炉心の冷却機能が失われ、次々と炉心溶融が進行。溶融燃料(燃料デブリ)は原子炉圧力容器の底を突き抜け、水素爆発による建屋の損壊も発生し、大量の放射性物質が環境に放出される最悪の事態となりました。(事故の経緯=表参照)

現在、燃料デブリがどこにどんな形で存在しているのか、状況把握にようやく踏み出したところです。

昨年(2015年)3月、宇宙線を使う透視技術で、1号機の炉心位置には燃料がなく、溶融して下部に落下したらしいことが判明。推定が初めて裏づけられました。

翌4月には、格納容器内に初めてロボットを投入。搭載する線量測定器やカメラで1号機内部を調べ、底部にたまった水面の画像を初めてとらえました。ただ、放射線による監視カメラの故障や金網からの脱輪で、投入した2台のロボットは回収不能となりました。

3号機では昨年10月、機器が水没している様子が小型カメラで確認されました。2号機では、格納容器につながる配管近くで毎時9・4シーベルトを計測し、内部調査を延期しました。

原子炉建屋やタービン建屋の地下には現在、約6万トンの高濃度汚染水がたまっています。燃料デブリを取り出すには、建屋への地下水の流入経路を特定・止水して汚染水を抜き取る必要があります。

一方、1〜4号機の使用済み核燃料プールにあった計3106体の燃料のうち、取り出したのは4号機の1533体のみ。3号機は爆発でプール内に落下した20トンの大型装置の取り出しを昨年8月に終え、来年度の燃料取り出し開始に向けて準備中。1、2号機は2020年度の開始予定です。

1〜3号機の原子炉建屋は、いずれも放射線量が高く作業員が近づくのが困難です。なかには最大で毎時73シーベルト、5分間いるだけで人が死に至るような過酷な環境も、2号機格納容器内にあります。機器を遠隔操作しながらの困難な作業が待ち受けています。

困難極まる作業

政府・東電は、デブリ取り出しについて、18年度上半期までに工法を確定し、21年に開始するとしています。格納容器の止水をあきらめて空気中で取り出す工法も検討します。

核・エネルギー問題情報センターの舘野淳事務局長(核燃料化学)は、海側の地下トンネルの汚染水抜き取り完了など状況の改善がみられる一方、廃炉については「溶けた燃料が圧力容器内にとどまった米スリーマイル原発事故(1979年)でも取り出しに約10年かかった。福島の場合には、原子炉の底を突き破って落ちた燃料デブリが、かたまった状態なのか、粒子状なのかさえわからない。非常に困難だ」と指摘。最悪の場合、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(86年)のように、燃料デブリを″石棺″に閉じ込めざるを得なくなる可能性も否定できないといいます。

ひとたび重大事故が起これば気の遠くなるような時間と労力が後始末に費やされる。原発の現実です。

(汚染水問題を、後日、特集します)

(「しんぶん赤旗」2016年3月11日より転載)