国際研究チーム 環境モニタリング 210超す論文検証

2011年3月の東京電力福島第1原発事故では、大量の放射性物質が環境に放出されました。代表的な核種であるセシウムが陸域でどのように動いたのか―。その全貌が、継続的な環境モニタリング調査によって明らかになりつつあります。(中村秀生)

福島第1原発事故で放出された放射性物質は、1986年の旧ソ連チェルノブイリ原発事故に次ぐ量で、国際原子力事象評価尺度では最も深刻な事故を示す「レベル7」に分類されました。

福島では、事故直後から多くの陸域環境モニタリングがされてきましたが、個々の研究だけで全体像を把握できません。

刻々と変化する環境の回復状況の実態とメカニズムはどうなっているのか―。筑波大学、日本原子力研究開発機構、福島大学などの国際研究チームは、これまでに公表された研究論文210本以上を集約・検証し、その解明に挑みました。

刻々と変化する環境の回復状況の実態とメカニズムはどうなっているのか―。筑波大学、日本原子力研究開発機構、福島大学などの国際研究チームは、これまでに公表された研究論文210本以上を集約・検証し、その解明に挑みました。

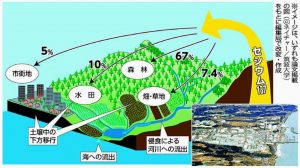

対象地域は、原発の80キロメートル圏内と阿武隈川流域の計9862平方キロメートル。事故によるセシウム137(半減期30・2年)の降下量は2700兆ベクレルです。研究チームは、森林への蓄積・移行、土壌中の下方移行、侵食による河川への流出、河川から海への流出など、セシウムがどのように動いたのか、全貌を明らかにしました。(別項)

地面に露出したセシウムの低減は、チェルノブイリよりも速く進行。福島では耕作や除染など人間活動などによって速く進んだとみられます。

研究チームを驚かせたのは、川のセシウム濃度が一気に下がったことです。表層土壌を供給源とする河川の懸濁態(土砂などの粒子に吸着された状態)のセシウム濃度がチェルノブイリの川より急速に低下。福島の河川の水には、懸濁態からセシウムが溶け出しにくい化学的性質があり、その結果として、溶存態(水に溶けた状態)のセシウム濃度が、チェルノブイリ事故後の欧州の河川より2けた低い値で推移していました。

研究チームを驚かせたのは、川のセシウム濃度が一気に下がったことです。表層土壌を供給源とする河川の懸濁態(土砂などの粒子に吸着された状態)のセシウム濃度がチェルノブイリの川より急速に低下。福島の河川の水には、懸濁態からセシウムが溶け出しにくい化学的性質があり、その結果として、溶存態(水に溶けた状態)のセシウム濃度が、チェルノブイリ事故後の欧州の河川より2けた低い値で推移していました。

河川の懸濁態と溶存態の比率が時間変化していないことから、チェルノブイリ事故後に唱えられた「溶存態のセシウム濃度の低下は、土壌粒子に吸着されるためだ」という仮説が、福島では当てはまらないことも分かりました。

森林への蓄積・移行

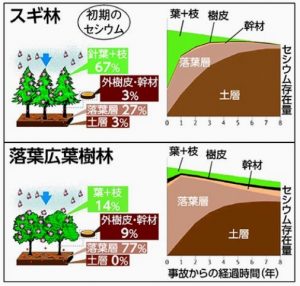

スギ林に代表される常緑針葉樹林では、事故当初は樹木に70%あったセシウムのほとんどが土層と落葉層に移行。コナラなどの落葉広葉樹林は、事故時は葉が落ちていたためセシウムの77%が落葉層に沈着しましたが、8年が経過しても根からの吸収によって21%が樹木に蓄積されていることが判明しました。

森林流域から河川水や土砂などを介して1年間に流出するセシウムの量は、初期に流域に沈着した量の0.3%以下と、ほとんどが森林生態系内にとどまっていました。

土壌中の下方移行

セシウムは土壌粒子に強く吸着する性質があるため、事故直後は、沈着したセシウムの99%以上が表層10センチメートル内に存在していました。

その後、セシウムは時間とともに下方に移行しました。その速度は耕作が放棄された水田で最も速く、3年後には劇的に減少。耕作された水田では、事故の翌年には表層2センチメートルのセシウム濃度は約15%になりました。

森林では、落葉によるセシウムの供給が継続しているために、土壌表層近辺にセシウムがとどまり続けることが分かりました。

河川から海への流出

河川を介したセシウムの輸送については、海に流出したセシウムの総量が、初めに陸域に沈着した量の4.8%程度であると分かりました(2011年6月~17年3月、阿武隈川の場合)。そのうちの96.5%が、懸濁態として輸送されていたことが分かりました。

流域に生活圏(水田、畑、市街地)が多く占める河川では、事故後1年でセシウム濃度の急激な低下がみられました。

事故から6年間で、阿武隈川の懸濁態のセシウム濃度は事故直後の2%にまで減少しました。

侵食による河川流出

水田、畑・草地、市街地、森林から、土壌の侵食によって懸濁態として河川に流入するセシウムの濃度は、土地利用の種類や時間経過で変化することが分かりました。

水田から流出する土砂のセシウム濃度は、最初の半年間は高かったものの急激に減少。耕作された農地では、濃度が高い表層の土壌と濃度が低い深層の土壌が耕起によって混合されることで、表層の濃度が低い状態が長く維持されることがうかがえました。森林から流出する濃度は市街地よりゆっくり低減しました。

培った経験を生かした

筑波大学教授 恩田裕一さん

研究を主導した筑波大学アイソトープ環境動態研究センター長の恩田裕一(ゆういち)教授は1980年代から、ダムの水が濁る原因を探るために、過去の核実験で地表に降下したセシウムなどの放射性物質を指標にして、山の侵食土砂の動きを逆推定する研究をしていました。

恩田さんたちは、そうした研究で培った経験と測定装置を生かし、福島第1原発事故の3カ月後に調査を開始。河川だけでも30カ所、1~2カ月おきにセシウム濃度の測定を続けてきました。

今までチェルノブイリ事故の知見しかなかったもとで、それとは異なる環境回復の実態を世界に発信できた意義は大きいと強調する恩田さん。福島の特徴として「降水量が多く、急峻(きゅうしゅん)な地形のため、森林の水循環が速い」ことをあげますが、河川のセシウム濃度が低いことについて「原因をはっきりさせたい」と研究の継続に意欲的です。

ただ、長期的な環境動態研究の継続、世界の科学者がデータを共有できるシステムの維持・発展に必要な財政的見通しが立っていないのが現状です。恩田さんは、福島の事故では風向きによってもっと悪いシナリオもありえたと指摘。原発事故が起こったらどうなるのか、記録に残すことが大切だと訴えています。

意義大きい労作

元日本大学准教授 野口邦和さん

福島県本宮市で放射線健康リスク管理アドバイザーを務める野口邦和(くにかず)元日本大学准教授(放射線防護学)は今回の研究成果について「労作だ。除染作業やウェザリング効果(風雨などの自然要因による減少)で福島の空間線量率の減り方が壊変による減衰より速いことは実感していたが、210本もの論文を読み込んでまとめ、気象や土壌など福島固有の特徴を調べた意義は大きい。これを世界に伝えることは重要だ」と高く評価します。

「チェルノブイリ事故ではプルトニウムや放射性ストロンチウムも相当な量が放出されたが、福島の事故では放射性セシウムの影響が中心になる。不幸にして日本で事故が起きた以上、環境の中でどういう動きをするのかを徹底的に調べつくす必要がある」と指摘。長期的な監視やデータベースの整備は国の責任で行うべきだと話しています。

(「しんぶん赤旗」2020年11月30日より転載)