関東地方南部を繰り返し襲ったマグニチュード(M)8級の元禄型関東地震。東京大学と産業技術総合研究所の研究チームが、地震の隆起で形成される「海岸段丘」を詳しく調査し、新たな地震の痕跡を見つけました。従来は最短2000年とされていた地震の再来間隔が、実は最短500年だったことが判明。地震の“新たな顔”がみえてきました。(中村秀生)

関東地方南部を繰り返し襲ったマグニチュード(M)8級の元禄型関東地震。東京大学と産業技術総合研究所の研究チームが、地震の隆起で形成される「海岸段丘」を詳しく調査し、新たな地震の痕跡を見つけました。従来は最短2000年とされていた地震の再来間隔が、実は最短500年だったことが判明。地震の“新たな顔”がみえてきました。(中村秀生)

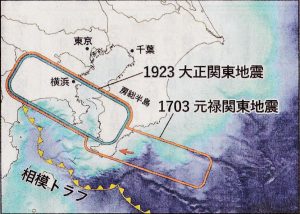

相模湾(神奈川県)から房総半島(千葉県)の南東沖に延びる海底の溝「相模トラフ」では、陸側のプレート(岩板)の下にフィリピン海プレートが沈み込んでいます。これらのプレートの境界で蓄積されたひずみが一気に解放されるときに起こるのが、M8級の関東地震(相模トラフ巨大地震)です。

直近では、関東大震災を引き起こした1923年の大正関東地震(M7・9)、1703年の元禄関東地震(M8・2)が発生。房総半島は大正関東地震で最大2メートル、元禄関東地震では6メートル隆起したとみられ、元禄型の震源域は大正型より一回り大きいと考えられています(図)。過去には、それぞれに似たタイプの関東地震(大正型・元禄型)が繰り返し発生したと考えられています。

●ひな壇

房総半島の地形には、過去数千年間の関東地震の痕跡が残っています。

地震で地盤が大きく隆起すると、波打ち際の崖から沖の平坦な海底までが、一気に陸地になります。こうしてできる階段状の地形が「海岸段丘」です。地震が繰り返し起こると、海岸段丘が“ひな壇”のように発達します。段丘の崖が、地震発生当時の海岸線です。

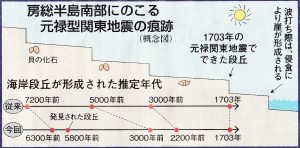

房総半島南部では、沿岸から約1キロメートルの内陸にかけて海抜30メートルくらいまでの顕著な4段の海岸段丘がみられます。場所によっては大正型関東地震でできた小さな段丘もみられますが、広い範囲にくっきり残るこの4段の段丘が元禄型関東地震の痕跡です。そのうち最も低位の段丘は、元禄関東地震でできたと歴史記録に残っています。

より高位の段丘では、隆起して陸上に上げられた地層に含まれる貝の化石を放射性炭素年代測定法で調べることで、その貝がいつごろまで生きていたか、つまり、過去の地震がいつ起こったのかを推定できます。従来の調査では、高位の段丘から順に、約7200年前、5000年前、3000年前にできたと推定されました。

ただ、その正確性は疑問視されていました。というのも、調べた試料に、地震が起きたころに生きていた貝でなく、死後長期回が経過した古い貝が紛れ込んでしまった可能性があるからです。

●手作業

研究チームは今回、正確な年代を調べるため、南房総市千倉地域の海岸段丘で、高精度の航空レーザー測量や14地点の掘削調査をしました。

海岸段丘の微細な地形構造や、地下の地層の重なり方を、3次元的に明らかにすることができました。さらに、地震当時に波打ち際だった地層から、状態の良い貝の化石を多数取り出すことに成功し、最新の年代測定装置にかけました。

年代測定は、東大の安藤亮輔准教授の研究室で卒業研究として取り組んだ、小森純希さん(現・修士2年)の丹念な手作業が実を結びました。

小森さんは、地震のころに生きていた貝と、古い貝を区別するため、二枚貝がくっついたまま残っているか、貝殻の表面が摩耗されずに残っているか、1個ずつ調べたのです。面倒な前処理にも手間をかけました。

こうした努力の結果、これまでの定説を覆す重大な発見がありました。

4段と考えられていた海岸段丘にはもう一つの段丘が隠れており、実は5段だったことが分かりました。安藤さんは「よくよく見てみると、小さな崖があった。小川が削った地形とも考えられたが、地下の地質構造から段丘であることが確認できた」と振り返ります。

さらに、化石の年代測定から、段丘の形成年代(推定)が、約6300年前、5800年前、3000年前、2200年前…と、若くなる方向に更新されたのです。

このことは、地言の発生間隔が、約500~2800年だったことを意味しています。従来の推定値(約2000~2700年)と比較して、最短の地震発生間隔は4分の1で、バラつきも大きくなりました。

●不規則

元禄型の地震が、従来考えられていたより高頻度で不規則に繰り返す可能性を示唆する結果に、研究チームは、国による長期評価について「将来の地震発生確率などの見直しが必要になる」と指摘します。

安藤さんは「複数の断層が相互作用しながら地震を繰り返すときは、地震発生間隔のバラつきが大きいことが知られている。ここでは元禄型と大正型が入れ子構造になっているようにもみえるが、そうした組み合わせでバラつきが説明できるのかどうかを、物理的に検証することも、野外調査と合わせて大事だ」と話します。

研究チームは今後、調査範囲を広げて、関東地震の発生パターンの解明をめざします。

(「しんぶん」赤旗2017年7月3日より転載)