名古屋大学・減災連携研究センター教授 鈴木康弘さんに聞く

9月1日は「防災の日」です。熊本県や大分県を襲った、4月14日のマグニチュード(M)6・5の前震と同16日のM7・3の本震を中心にした一連の地震活動は、建物の壊滅的被害や大規模な斜面崩壊など甚大な被害を引き起こし活断層の脅威を改めて見せつけました。名古屋大学・減災連携研究センターの鈴木康弘教授(変動地形学)に、熊本地震の教訓と今後の防災に生かすべき課題について聞きました。

活動拡大する断層

熊本地震は、1995年の阪神・淡路大震災以後、政府の地震調査研究推進本部が主要活断層として注目してきた布田川・日奈久断層が起こしたものです。それが周知されたため、被災者にとっても“寝耳に水”でなかったことは、20年間の取り組みの成果だったと言えるでしょう。

しかし、被害軽減に必ずしも結びついていなかったところに、問題の本質があります。活断層を抱える地域に対して、具体的にどのような防災・減災対策が必要か、議論されていませんでした。

地震そのもののとらえ方にも問題がありました。今回、前震(M6・5)の2日後に本震(M7・3)が発生し、それぞれ別の断層が起こしたと発表されました。その見方では“たまたま連動した”ということになりますが、実際には本震の震源

域は、前震のそれを含んでいました。つまり一つの断層が、活動範囲を拡大しつつ一連の地震活動を起こしたと理解すべきです。

長大な活断層があることを重視して、最初の地震を、本来起こるべき地震より「ひと回り小さな地震」だと認識することができれば、より大きな地震の可能性に多くの人が気づくことができたはずです。前震では、活断層の場所に明瞭な地震断層が現れませんでしたが、そういうときこそ次の大きな地震に気をつけないといけない。これが今回の地震の重要な教訓です。

政府の発表は事前の活断層評価に基づいていますから、なぜこのような問題が生じたか検証されなければなりません。

目をそらさないで

「未知の活断層」という問題もありました。熊本県益城町には総延長4キロの地震断層が現れ、市街地に甚大な被害を与えました。しかしこの断層は事前に認定されていませんでした。これまで可能性を指摘する意見はありましたが、十分に調査されていませんでした。

このように「推定活断層」という位置づけのまま詳しい調査がされずに放置されている断層は、全国に数多く残されています。これらが活断層なのかどうかは国民にとっては防災上重要であるはずなのに、政府からも国民からも白黒つけようという声が上がりません。過去20年間に活断層の地図づくりは続けられましたが、航空写真を判読するという安価な方法のみで、存在確認のための掘削調査などが計画的に行われることはありませんでした。

背景には、活断層を風評被害として軽視する姿勢があります。まれにしか起こらない災害を国民も直視したくない。また政府にとっても費用対効果が低いとして対策に投資したくない。すなわち活断層は“不都合な真実”であり、つい目を閉ざしてしまいたくなります。しかしそれでは「想定外」を重ね、大都市で起きれば数千人が亡くなる大惨事を繰り返します。

活断層調査を計画的に実施し、その情報を責任もって管理する官庁を明確に定めるべきでしょう。

今回、益城町のみならず、活断層沿いはいずれも震度7相当の揺れに見舞われ、断層から約500メートル以内は建物が壊滅的な被害を受ける、いわゆる「震災の帯」ができました。そこでは最新の耐震基準を満たす新しい建物ですら倒壊しました。

「強い地震はどこでも起きる」と言われることもありますが、それは震度6弱までのことです。震度7は限られた場所にしか起きません。住んでいる場所が最大でどれだけ揺れるのかがわかれば、備えようがあります。活断層に沿って「震災の帯」が繰り返し出現しているのですから、「震災の帯」が出現する可能性がある範囲を特定して「活断層防災特別推進地域」に指定し、対策を講じることが大切です。先進的な取り組みを進めている自治体もあります。

無念の声に応える

対策の必要性を議論する際、「完璧な予測ができない以上、対策を実施できない」と言う人がいます。原発の安全性の議論では、予測の限界を考慮せず「計算上大丈夫」と言い張る例もみられます。いずれも、活断層の脅威を甘くみています。

「断層が家のそばを通っているとは知っていたが、何も対策しなかったから・・」と、被災者から無念の声があがっています。その声に応えようとするか、あるいは「運が悪かった」として片付けるか、今後の対策の姿勢が真剣に問われています。

新築は断層直上避ける仕組み■耐震性能強化へ条例改正

自治体では

いくつかの自治体の対策の事例をみてみました。

徳島県では「命を守るとくしま—0(ゼロ)作戦条例」を制定、2012年施行しました。讃岐山脈南縁部の中央構造線活断層帯を震源とする地震への対策で同条例に基づき、翌年に「特定活断層調査区域」を指定し、被害を未然に防ぐため、「長期的に緩やかな『土地利用の適正化』」をスタートさせました。

区域内で「多数の人が利用する建築物」や「危険物を貯蔵する施設」を新築などする場合、県に届け出が必要です。事業者が調査、活断層の位置を確認し、その直上を避けることになっています。

福岡市は08年、警固(けご)断層帯南東部に近い一定の区域において、新築・改築される一定規模以上の建築物の耐震性能を強化する市建築基準法施行条例の改正を行いました。高さ20メートルを超える建築物で構造計算を行う場合、現在の地域係数(Z=0・8)を、その数値に1・25を乗じたもの(Z=1・0)とするよう努めなければならないとなっています。

市の担当課によれば適用されたのは改正以降57件(26・4%)。「福岡市優良

耐震プレート」を市が交付し、建築物に表示をすることになっています。

地域係数の上乗せは日本共産党福岡市議団も要求してきたことです。熊本地震を受け、6月の市議会では地域防災計画の見直し、木造戸建て住宅や共同住宅の耐震改修工事への補助制度拡充などを求めています。

山形市は熊本地震を受け、5月、市西部の山形盆地断層帯(南部)上に5つの市有施設があることを公表。そのうち西山形小学校、西山形コミュニティセンター、西部児童館の3施設は耐震化されておらず、移転や建て替えなどの措置が必要としています。

しかし、市が統廃合を視野にする西山形小は建て替えの具体的な方向性を示していません。日本共産党の阿曽隆市議は「活断層上にあり、老朽化で耐霞化もはかれない西山形小は急いで建て替えすべきです」と話しています。

全国各地に

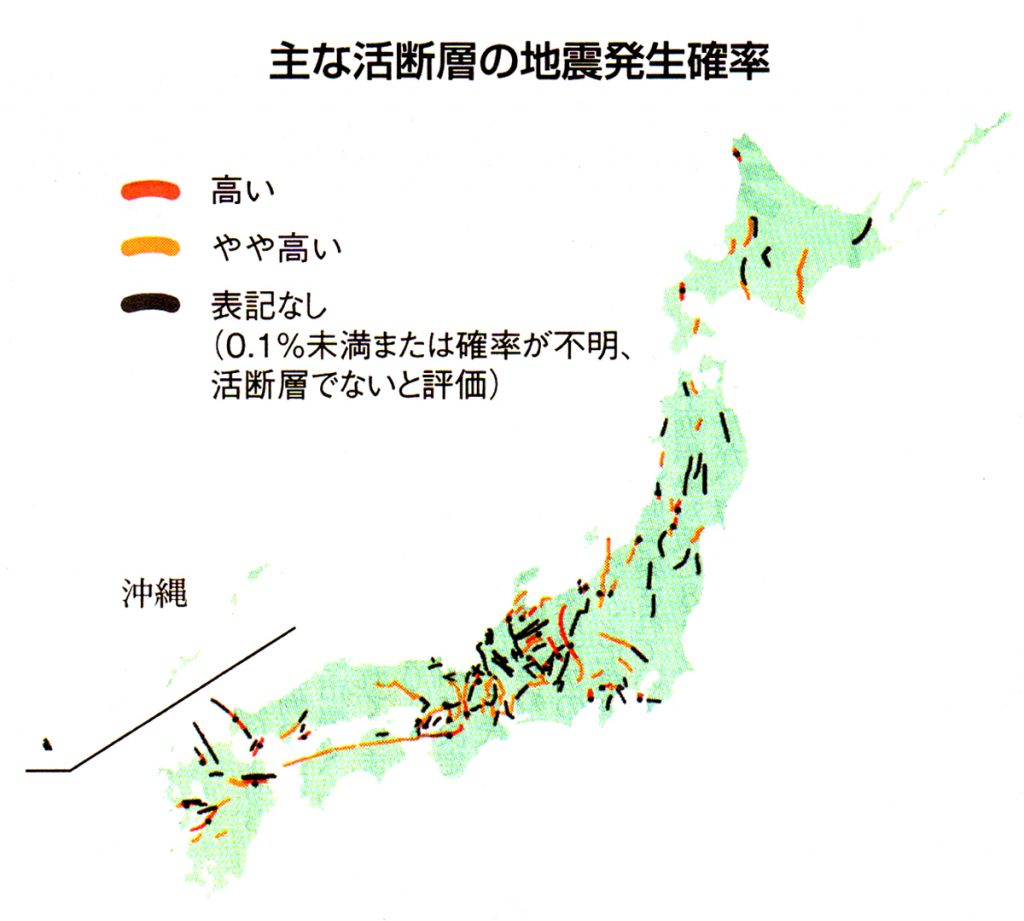

図は、国の地震調査研究推進本部(地震本部)による、主要な活断層が起こす地震の発生確率の予測を表したものです。前震や本震を引き起こした布田川断層帯と日奈久断層帯は今後30年以内にM7級の地震が発生する確率が、それぞれ「やや高い」と「高い」と評価されていました。

図は、国の地震調査研究推進本部(地震本部)による、主要な活断層が起こす地震の発生確率の予測を表したものです。前震や本震を引き起こした布田川断層帯と日奈久断層帯は今後30年以内にM7級の地震が発生する確率が、それぞれ「やや高い」と「高い」と評価されていました。

図を見ると、発生確率が「高い」活断層(赤色)や、「やや高い」活断層(オレンジ色)が全国のあちこちにあることがわかります。

「高い」は30年以内の発生確率が3%以上、「やや高い」は同じく0・1〜3%。しかし、数字だけを見て発生確率が低いと感じられるという指摘があり、地震本部は、「高い」がS、「やや高い」がA、30年以内の発生確率が0・1%未満の場合Z、不明な場合Xと発表することを決めました。

(「しんぶん赤旗」2016年9月1日より転載)