2030年までの日本の地球温暖化対策がようやく姿を現しました。年末の国際交渉に向け、各国は3月までの目標提出を求められていました。日本は大幅に遅れた上、極めて低い目標を示そうとしています。背景には対策に消極的な産業界の圧力と、原発に固執したエネルギー政策があります。

2030年までの日本の地球温暖化対策がようやく姿を現しました。年末の国際交渉に向け、各国は3月までの目標提出を求められていました。日本は大幅に遅れた上、極めて低い目標を示そうとしています。背景には対策に消極的な産業界の圧力と、原発に固執したエネルギー政策があります。

(佐久間亮)

政府は4月末、30年に二酸化炭素(C02)排出量を13年比で26%削減する目標案を発表しました。日本はこの間排出量を大幅に増やしてきたため、先進国に排出削減を義務づけた京都議定書の基準年比(1990年比)では18%減にしかなりません。

環境NGOのWWFジャパンは、日本がとるべき水準は90年比40〜50%削減(13年比46〜55%削減)であり、政府案は「圧倒的に足りない」と批判しています。

気候変動に間する政府間パネル(IPCC)の最新報告書は、過去100年間で地球の平均気温は0・85度上昇し、このまま何も対策をとらないと2100年には18世紀の産業革命前と比べ3・7〜4・8度上昇する可能性が高いと警告しています。

年末にパリで開かれる国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)では、気温上昇を産業革命前に比べ2度未満に抑えるための30年までのC02排出削減の枠組みづくりが話し合われます。

2度目標の達成には、50年までに世界のC02排出量を10年比で40〜70%削減しなければならず、現在のペースの排出が30年まで続けば目標達成は相当困難になるとされています。

これまでに、欧州連合(EU)が90年比40%、スイスが50%など各国が削減目標を発表しています。日本に比べ野心的に見えるこれらの目標も、国際的な研究機関からは2度目標達成には不十分と指摘されています。

世界第5位の排出国である日本が極めて低い目標を決めれば、国際交渉に重大な悪影響を及ぼします。

■「乾いた雑巾」論

低い目標案の背景には、新たな温暖化対策に背を向ける産業界の存在があります。経団連が4月に出した提言は、日本のC02排出量は「世界全体の2・8%にすぎない」とし、日本は省エネ技術の輸出で「国際貢献」すべきであり、国内対策も家電の省エネ製品への買い換えなど「国民運動」を中心にすべきだと主張しています。

根拠となっているのが、日本は石油危機を契機に世界最高の技術水準を達成したので、これ以上は難しいという「乾いた雑巾」論です。経団連が京都議定書の際に出した見解(97年9月)は「経済的に合わない投資を強いることによって、さらに大幅な削減をしようとすれば、日本企業は生産の縮小あるいは海外への生産移転を余儀なくされ、雇用への深刻な影響を引き起こし、国民経済が成り立だなくなることも有り得よう」といいます。この立場はいまも変わりません。

30年の省エネ対策見込み量(対策前と対策後のエネルギー消費量の差)につい

て、経済産業省は、最終エネルギー消費で13年比13%削減と低く試算。産業分野は6%削減とさらに低くなっています。そのうえ生産量の大幅増加を見込んでいるため、省エネ対策をとっても産業分野の最終エネルギー消費量は6%、電力需要は23%増加すると見込んでいます。

■原発と石炭維持

さらに、原発と石炭をセットで進めるエネルギー政策が、低い温暖化目標に拍車をかけています。4月末に経産省審議会で了承された30年の電源構成比率は、東京電力福島第1原発事故前と同じ2割台の原発比率を維持するとともに、CO2を大量に排出する石炭火力も2%増の26%としています。

一方、30年の再生可能エネルギーの比率は22〜24%です。風力はわずか1・7%、太陽光は7%です。同じく原発に固執しているイギリスが、20年までに再エネ比率を30%に高める目標を持っていることと比べても、日本の異常さは際立っています。

温暖化問題に取り組む研究者のグループは、「素材系の製造業が現在の省エネ法ベンチマークを30年に順守するだけで10%程度の省エネは可能」だとするとともに、省エネは企業にとって確実に利益が得られる投資だと指摘しています(日本のエネルギー・ミックスと温暖化数値目標を考える研究者グループ)。

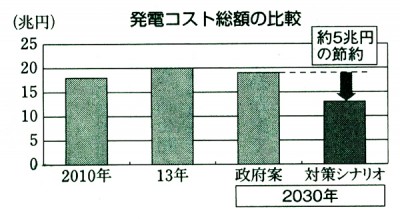

同グループは、省エネと再エネ対策でC02排出量を40%削減する場合と政府案とを比較すると、対策をとった方が30年の発電コスト総額は約5兆円安くなると指摘(グラフ)。30年以降も、政府案では化石燃料価格上昇で上がり続けるが、対策をとった場合は再エネ価格の低下で下がり続けると試算しました。雇用も対策有りの方が数十万人規模で増えるとしています。

再エネと省エネの普及は産業構造を大きく革新するチャンスでもあります。石油危機後の成果を口実に温暖化対策に背を向ける経済界と安倍晋三政権の姿勢は、日本経済の将来にとってもマイナスです。

(「しんぶん赤旗」2015年5月12日より転載)